科研進展

近日,中國科學院武漢病毒研究所胡志紅研究員和王曼麗研究員團隊在國際學術期刊Journal of Virology上發表題為“Functional Peroral Infectivity Complex of White Spot Syndrome Virus of Shrimp”的研究論文,報道了對蝦白斑綜合癥病毒(white spot syndrome virus, WSSV)口服感染因子復合物的組成和功能。

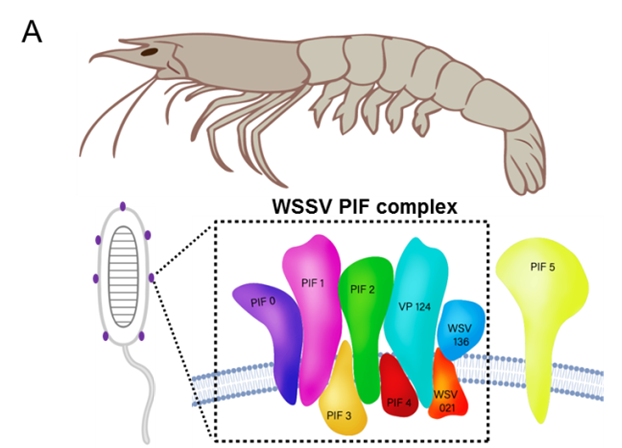

WSSV是對蝦白斑綜合癥的病原,患病對蝦表現出厭食、白斑等癥狀,死亡率高達95%以上,給全球對蝦養殖業造成了嚴重的經濟損失,然而目前對該病毒仍缺乏有效的防治手段。病毒的口服感染是很多病毒感染宿主的第一步,往往決定了病毒的宿主域和毒力。WSSV的口服感染機制尚不清晰,雖然有研究報道病毒的主要囊膜蛋白VP28在口服感染中可能發揮一定的作用。此外,在WSSV中還存在著5個與桿狀病毒口服感染因子(per os infectivity factors, PIFs)同源的蛋白質,但其功能尚不清楚。該研究從WSSV的5個保守PIF基因(PIF0-3,PIF5)入手,首先利用blue native PAGE和免疫印跡分析,發現WSSV囊膜上存在一個包含PIF0-3的PIF復合物(大小約720 kDa)。隨后通過質譜技術和Western驗證,發現PIF復合物中至少還有4個新的病毒蛋白組分,即WSV134、VP124、WSV136和WSV021。根據預測的結構和序列相似性,推測WSV134可能是PIF4的同源物。生化實驗表明WSSV PIF復合物對蛋白水解酶和高鹽濃度具有較好的耐受性,這些特性對于病毒在海水環境中保持感染性非常重要??贵w中和實驗發現,PIF1和PIF3抗體可以顯著降低WSSV的口服感染性。這些結果揭示了PIF復合物在WSSV口服感染中的重要作用,為WSSV的防治提供新靶標。此外,該研究推測這種復雜的PIF復合物在多種感染節肢動物的大DNA病毒的共同祖先中就已經存在,提示PIFs介導的口服感染是一個古老而經典的病毒入侵機制。

武漢病毒所胡志紅研究員和王曼麗研究員是該論文的共同通訊作者,副研究員汪習為該論文的第一作者。該研究得到了國家自然科學基金 (32000132)和中國科學院前沿科學重點研究項目(QYZDJ-SSW-SMC021)的資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1128/jvi.01173-22

圖示: A. WSSV中PIF復合物和PIF5的模型; B. PIF復合物和PIF5在多種感染節肢動物的大DNA病毒中保守存在

新聞

新聞